Wenn es um Entscheidungen geht, erlebe ich selbst in demokratiefördernden Organisationen ein starkes Schwarz-Weiß-Denken. In den Diskussionen über Entscheidungsprozesse gibt es häufig nur zwei Optionen: „ich entscheide“ oder „jemand anderes entscheidet.“

Selbst zu entscheiden wird mit Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung begründet. Diese Haltung kommt häufig aus dem Bereich der Selbstorganisation und New Work. Andere entscheiden zu lassen wird vor allem mit Pragmatismus, Effizienz oder Alternativlosigkeit begründet. Sie kommt vor allem aus hierarchisch geführten Unternehmen, weil die Hierarchie die häufigste Organisationsform und somit den meisten Menschen auch bekannt ist.

Gemeinsame Entscheidungsprozesse liegen hingegen nur selten auf dem Tisch. Obwohl gemeinsames Entscheiden die größte Vielfalt an Gestaltung und Prozessen bietet, beschränkt sich das Wissen der meisten Menschen auf nur zwei Arten: Konsens und Mehrheitsentscheid, die beiden schlechtesten Varianten des gemeinsamen Entscheidens. Wir haben eine riesige Bildungslücke bei gemeinsamen Entscheidungsprozessen. Weil nur die beiden schlechtesten Varianten bekannt sind, hat gemeinsames Entscheiden auch einen schlechten Ruf und wird dadurch in Diskussionen über das Entscheiden nur noch selten als Option aufgemacht.

Dabei sind Präferenzwahl, Bewertungswahl und systemisches Konsensieren Entscheidungsprozesse, die die negativen Aspekte des Konsens- und Mehrheitsverfahrens schon lange hinter sich gelassen haben. Sie sind schnell, einfach, erlauben differenzierte Mitbestimmung und führen zu Prozessen, in denen sich alle Menschen auch gehört fühlen. Der wichtigste Grund für uns konsens zu entwickeln und kostenlos zur Verfügung zu stellen war, dass wir das Wissen und die praktische Erfahrung mit gemeinsamen Entscheidungsprozessen stärken wollen.

Vor allem in demokratiefördernden Organisationen müssten demokratische Entscheidungsprozesse die Norm statt die Ausnahme sein, weil ohne demokratische Praxis im Alltag fehlt die Erfahrung mit demokratischen Prozessen. Und wenn die Erfahrung fehlt, wird gemeinsames Entscheiden unnormal, abwegig und schlimmstenfalls irgendwann auch als schlecht bewertet.

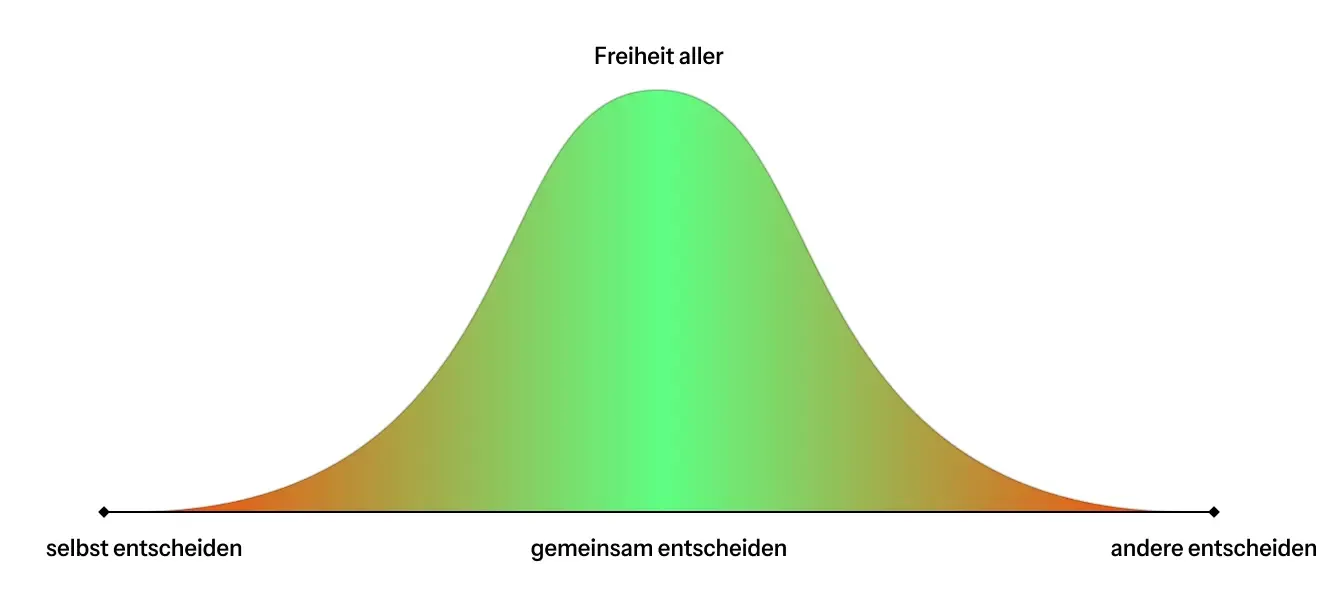

Das Ziel von Demokratie ist, dass möglichst jeder Mensch an Entscheidungen, die ihn betreffen, mitwirken kann. Das Ziel von Demokratie ist die Maximierung der Freiheit aller Menschen. Maximale Freiheit kann mit Einzelentscheidungen aber niemals erreicht werden. Das Normalisieren von Einzelentscheidungen verringert aktiv die Freiheit von Menschen, die nicht mitentscheiden, und schadet damit der Demokratie. Um Demokratie und Freiheit zu stärken, müssen deshalb Einzelentscheidungen zur Ausnahme und gemeinsame Entscheidungen zur Norm werden.

Es geschehen gerade sehr viele negative Dinge in unserer Welt, die wir nur schwer beeinflussen können. Aber es gibt auch einen riesigen Bereich, den wir jeden Tag aktiv gestalten. Alle Organisationen, die sich als Ziel gesetzt haben Demokratie zu stärken, sollten gerade jetzt ihre eigene demokratische Praxis überprüfen und erhöhen. Wer jeden Tag mehr Mitbestimmung, Gemeinschaft und Wirksamkeit erfährt, kann diese Energie, das Wissen und die Erfahrung auch nach außen tragen und mit anderen teilen.

Demokratie und Freiheit zu stärken bedeutet ganz konkret im Alltag, dass alle Menschen mehr gemeinsam entscheiden als bisher.